李思汝 Afa Lee — 與 Inner Child 彳亍|藝城遊記

冬去春來,花季盛開。在藝術月的花花世界之內,無意中看到 李思汝(Afa Lee)的畫作 —— 兩個眉目如畫的小女孩在泳池內嬉戲,一雙明眸善睞如同盛開的花,是那麼美好而悸動,令人難以忘懷。

提起 Afa,可能會想起她那時尚的外表、精緻的五官及熟練的模特兒架勢,又或是多個身份標籤:既是插畫師,也是各種幕前角色,拍過的廣告、劇集不計其數,還曾為歌手陳奕迅、方大同等繪畫 MV 插畫,甚至獲得台灣 Best MV 的提名。每個面向的她都繁花似錦、花香四溢,令人不禁駐足欣賞。

花期已至,於是相約 Afa ,帶我們走進她的娃娃世界,解構屬於她的「花」圖式。

Afa 與 川花

欣賞 Afa 的作品,會覺得畫風趣怪,流露着日本浮世繪和誌異漫畫的味道,也能感受到其細膩的筆觸,虛構角色的性格也十分鮮明立體,不論是情感或用色都充滿生命力。甫踏進她的工作室,迎面而來的清爽和明亮感,也不自覺地感到「畫如其人」。

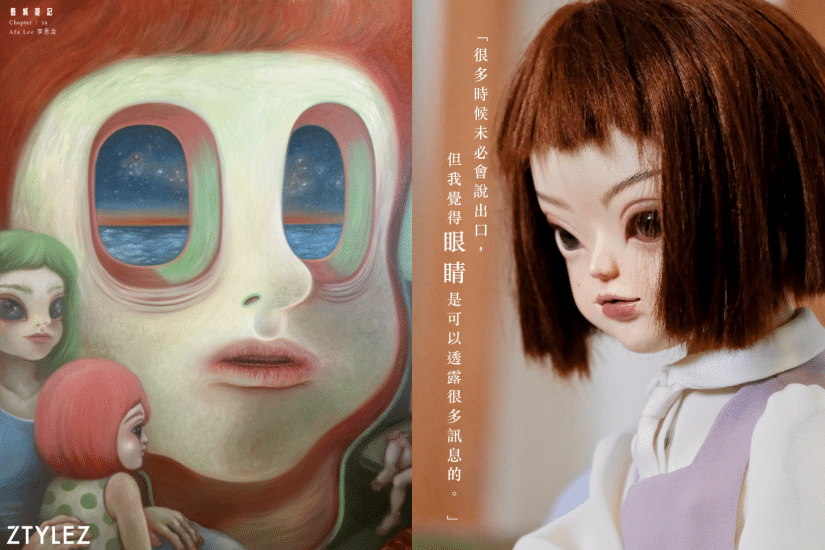

只是工作室內沒有花,四處卻擺放着不同的玩偶,有的殘破不堪、甩皮甩骨,有的充滿年代感,會令人頭皮發麻的那種⋯⋯ 無獨有隅,她們都瞪着一雙眼睛,凝視着來者。

Afa 分享,那些是她從世界各地的古董店、跳蚤市場中搜羅的玩偶,還有不少玩偶沒空間擺放,只能收於箱子內。然後,她指着其中一個介紹,原來那是由她親手製成的玩偶,名叫「川花」。

「『川花』是我花了將近三個月製成的,從粉末捏成黏土,到鋪泥、燒焊和雕磨,就連眼珠、頭髮等各種細節,都是我親自飛到台北拜師學藝,邊學邊做。」

就在她介紹之時,讓人愈發覺得「川花」與 Afa 極為神似,連名字也如是。Afa 說自己的英名名字是取自「阿花」的 Chin-lish 譯音,而玩偶的名字也有「花」,身上還刻有名字的紋身。

難怪「川花」予人活潑、俏皮,眼神中也充滿神韻。那麼,玩偶與畫中的,是同一個人嗎?「『川花』只有一個,而我畫的她們都叫『琪琪』,所以我特別疼『川花』。」

談及此,她便憶起了為「琪琪」取名的故事。就在前年的 Art Central,她製作了一個與移民潮有關的作品,裝置空間劃分為「琪琪洗衣店」和英國的居室環境,當時取名匆忙,頓時想到了「琪琪」便覺得這名字很傳統,也像是香港舊洗衣店會用的名字,便順理成章,後來也演變成畫中女生的名字,只是 Afa 再重申,「『琪琪』不是特定一個人,而是一個集合體的存在。把我留意到的人、性格或想法整合,再分裂成很多個她們去表現。」

或許再不同,但在她們身上都無法忽視的,也正正是那雙彷彿裝載了一整個宇宙的眼睛。

創作的初衷

「我喜歡畫人物,尤其是表情、眼神、手指等,特別喜歡與活著、生命和情感有關的東西,也一直相信這世界是充滿殘缺,受過傷的人是更善良的。」

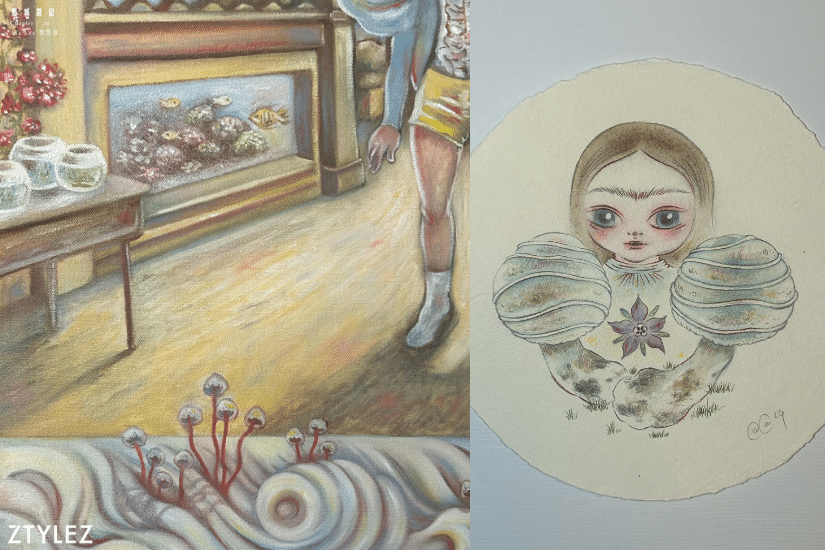

「我總是在尋覓不同東西之間的共通或關聯點,然後建構出新的脈絡去呈現。就正如我最新的創作,靈感就是源於最近所看的電影《Poor Things》和一套關於蘑菇的紀錄片《Fantastic Fungi》。」Afa 接着說,「例如蘑菇會去分解一些東西,再去產生新的東西;而電影中的女主角死了,卻又被科學家所救而重獲新生,電影中 Emma Stone 所穿的燈籠袖襯衣,總感覺跟蘑菇很相似,於是我把它們連結起來分享生死的命題。」

女性、本能、生死甚至是鬼怪,都是她筆下常見的主題,這也是在她的工作室書櫃裡分門別類地擺放的書籍。而當中最喜歡的一本,叫《感官之旅》,是一本解構五官知覺的起源、發展及自然歷史知識。

她形容自己是極敏感的人,所以對感觀知覺特別有興趣,也容易受別人或環境影響。她也笑着舉例,自己曾創作的妖怪角色,正是她從人的陰暗面中所抽取的。

「無論情色或妖怪,都是人性最潛藏的原始慾望。現今的社會有太多規範、氣氛的束縛,令人失去特色,我覺得這時代是更需要去找回自己的初衷或本能,做那些想要做的事或東西。所以透過自己的作品,我嘗試多表達這些。」Afa 說。

忠於自己

「我覺得保持好奇心是關鍵的元素,令人保持對生命的熱情。」

從工作到創作,無一不是出自她的好奇心,「百足咁多爪」皆因不想抹殺任何的可能。話語間,聊起她與畫畫的淵源 —— 從小受父親啟蒙,喜歡藝術創作,但其實她從沒想過要以畫畫作為事業。「大家都是香港人、講現實的人,父母也很少會建議子女去從事藝術,更何況覺得畫家搵唔到食已是根深蒂固的想法。」

所以她也順水而行,選擇更安穩的路線,選讀了較實用的設計,畢業後就入職廣告公司擔任美術指導。與藝術沒偏離太遠,一切都順理成章,但每每看到別人的插畫總是心癢,三年後決定辭去全職,開始了插畫師生涯。從高薪厚職變成自由工作者,雖看似任性,卻也是她反覆思量、多番經歷後的選擇,就如她的作品。「就正如你所選所穿的衣服,是你想帶給別人的感覺;而我的作品所呈現的,就是最深入、內在、真實的自己。」

然而仔細看、認真聽,會發現天真可愛的「川花」與她強悍、亮麗的外在確是有著反差。「一般都會覺得,本人和作品應該是一致的,但其實只要我多說幾句,大家就會察覺我有少少『老襯底』,所以我總想透過打扮展示多些強悍、堅強的氣場和感覺。」Afa 再接着道,「而筆下的她們沒有時尚的外在或衣著,只穿著簡單的內衣或泳衣,我想,因為她代表我的初心和 Inner Child,是最純粹或赤裸的存在。」

在彳亍間作伴

只是,每個人都擁有自己的演繹方式、滲透着主觀的取向,所以我們難以透過譯文了解作者的本意,也難以透過表演去認識舞台上的人,更甚的是,我們也不見得能真正、完全地認識自己,又遑論是要得到別人的理解呢?

所以,Afa 偶爾也會感到孤獨,就像那天真可愛的「川花」,其實暗藏着一絲絲無法掩飾的深沉和憂鬱,而「琪琪」的靈動背後,雙目卻有着讓人墮進黑洞的錯覺,「有時候會覺得自己飄得太遠,似是不屬於任何地方。」

沒料到不同身份、不同的面向,是她的亮點,同時也是她的弱點。「正因為我在不同的圈子裡擦邊,在演員堆裏,我又自覺不是一個演員;在藝術界就更難,別人哪有那麼容易認可我呢?甚至會有閒言閒語,覺得我玩玩而已。」

說真的,畫畫本來就是一種自我成就和自我滿足的事,要成為職業生涯確是不易,而這理想更非三言兩語、一時三刻便能證明。終於花了幾年,獲得了DFA 香港⻘年設計才俊獎和各項與藝術有關的提名,似乎有些成績可以光明正大地告訴別人,自己對畫畫是認真的,但此時她卻換了一套想法。「其實是不用告訴別人的,因為我都享受不同角色,而這些都是豐富了我的人生。」她頓了頓再解釋,「譬如說,拍攝劇集、廣告或舞台劇演出,全都是別人賦予我角色的,是被動的;唯有畫畫,是我可以收放自如,表現在自己的作品裏,主宰創作。所以創作時的自己,是最自在、舒服的狀態。」

雙目再澄明,並不代表對未來清晰,但未知,卻是努力的意義。在這夢想之路上雖有過孤獨與迷惘,但「川花」的出現,感覺就似是為她添了個伴、多了一位能分甘同味的 Soulmate,能在彳亍間互相結伴,慢慢走着。忽然感覺,原來自己並不孤單。

「雖然看似有很多身份,但其實我早就淡化、沒有其他身份,只剩畫畫。」Afa 說。

抱持對大世界的好奇

而這份好奇心,不僅令她走進不同的範疇,擔當不同的角色,探索不同的世界,就連生活和工作室也在不同地方漂流着。

而近來,她把工作室搬進大坑,又有了不一樣的體會。「之前的工作室在工廈內,雖然地方較大,但四周沒能刺激思考,反倒總有一種熙攘、擁擠的氛圍。」後來經朋友推薦,逛過以後便一見傾心。「以前也住過這區,但感覺有別以往。現在這裡不僅充斥着藝術氣息和濃厚的街坊情,大家都樂也融融、守望相助,感覺很神奇。」

那不同的地方和環境,有否影響了創作?她卻笑說,現在多了人氣和生氣,也多了危機,因為這區常偶遇朋友,所以畫畫的時間就會減少。笑語過後,她又換上認真的面孔道,「往日我喜歡用已錶好的大畫框創作,但現在地方縮小又要走樓梯,不方便把畫框搬上來,現在就只能把畫布釘上木牆作畫,完成後再去裝嵌畫框。」香港的寸金尺土,確是令魚與熊掌不可兼得,「我也和畫家朋友探討過,關於地域、氣候、空間怎樣影響 Artist 的創作,挺有趣的,希望能為這主題創作去分享想法。」

看着 Afa 與川花的真摯互動,不禁想起香港作家西西的一句:「在浮城,看鏡子並不能找到答案,預測未來。不過,能夠知道過去,未嘗不是一件好事,歷史可以為鑒,這也是浮城鏡子存在的另一積極意義。」

喜歡玩偶、創作玩偶,讓初衷和靈魂有處安放,她們也代表着 Afa 的一份希望、一個夢想及無數章節。

一朵花,不一定要爭艷奪麗,只需要盡情綻放自己。就這樣一呼一吸、一彳一亍,讓心像小孩一樣的活著,繼續堅韌地成長吧!