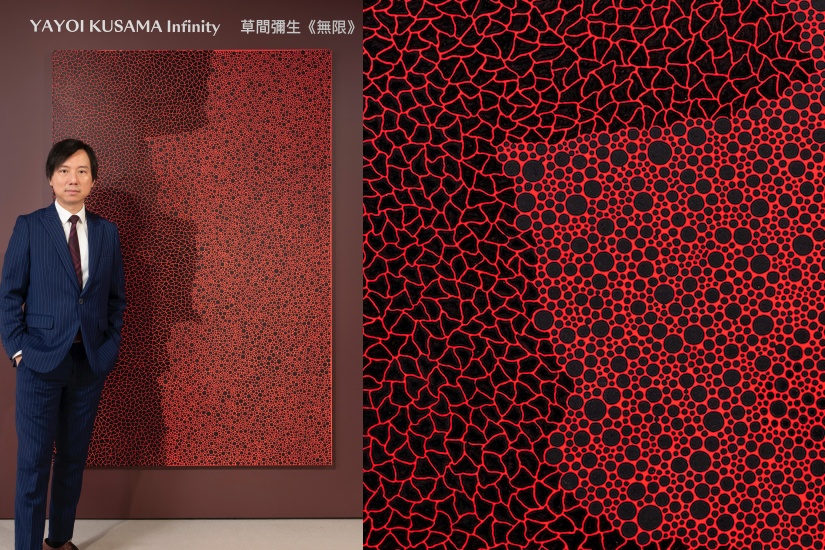

提及享譽國際的當代藝術家草間彌生(Yayoi Kusama),不難想到她最具代表性的創作符號「波點」和「南瓜」,而她的作品也幾乎傳頌於世界各地。但日前,在香港邦瀚斯「現代及當代藝術拍賣」上,卻首度出現了一幅草間彌生的極罕見抽象之作 ——《無限》(Infinity),備受許多藏家矚目!

《無限》之珍稀

《無限》(Infinity)創作於 1995 年,至今從未曝光。

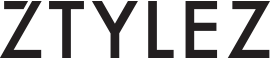

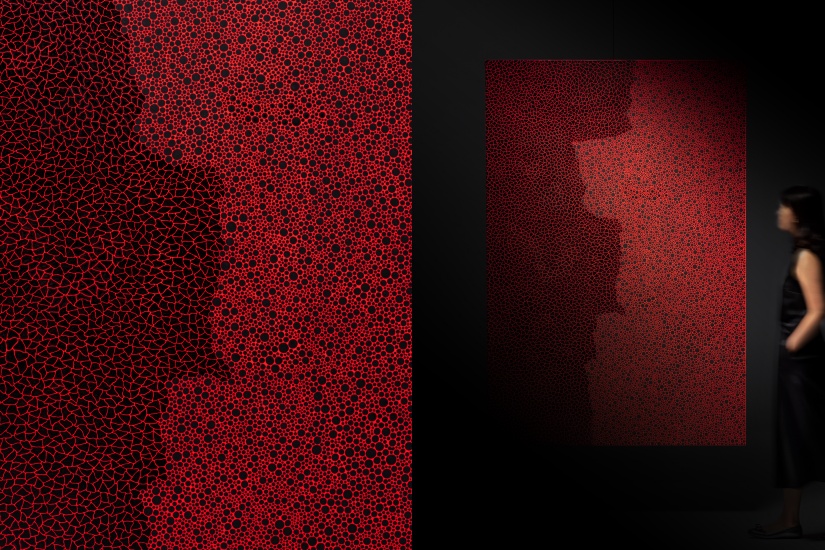

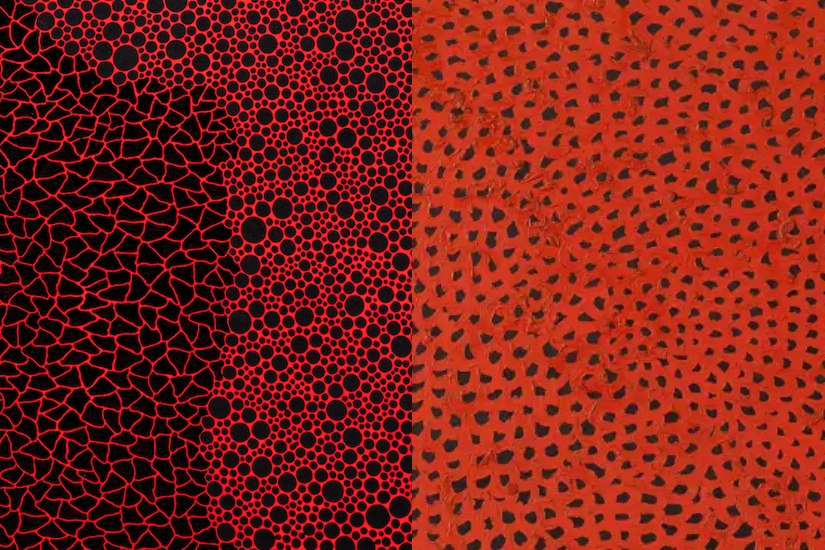

畫作尺幅碩大,接近兩米高,全運用了深紅色和黑色的配搭。從遠處觀賞,可見垂直畫面鮮明地被分為左右兩半,形成兩片深邃的暗紅色區域;近觀時,更可清楚分辨右側的密集波點、左側交織的網紋。這《無限》一作不僅呈現了她極為獨特的藝術風格,也把她最具代表性的兩個符號 ——「波點」與「無限的網」巧妙地融合在同一畫面之上。

事實上,其實自 1950 年代的半個世紀以來,她的純抽象繪畫作品,往往都只會選取其一作為主題,而沒有兩者同時出現的;也是迄今在拍賣市場上首次出現同時融合「波點」和「無限的網」的草間彌生純抽象繪畫,其珍稀程度不言而喻,極具收藏價值。

延伸閱讀:

- 解鎖新方向!3 位型格新世代無懼做自己,分享勇敢追夢故事!

- 城寨之內、圍城之外,剖析《九龍城寨之圍城》的五大精彩所在,感受八十年代的情懷聲色!

- CELINE 2024冬季男裝空降沙漠公路 帶觀眾進入迥異時空

《無限》的二元性

很多時看藝術品,都會被價錢或市場牽著走,但撇除這些去欣賞這幅難得一見之作,就一定要回到藝術本身。

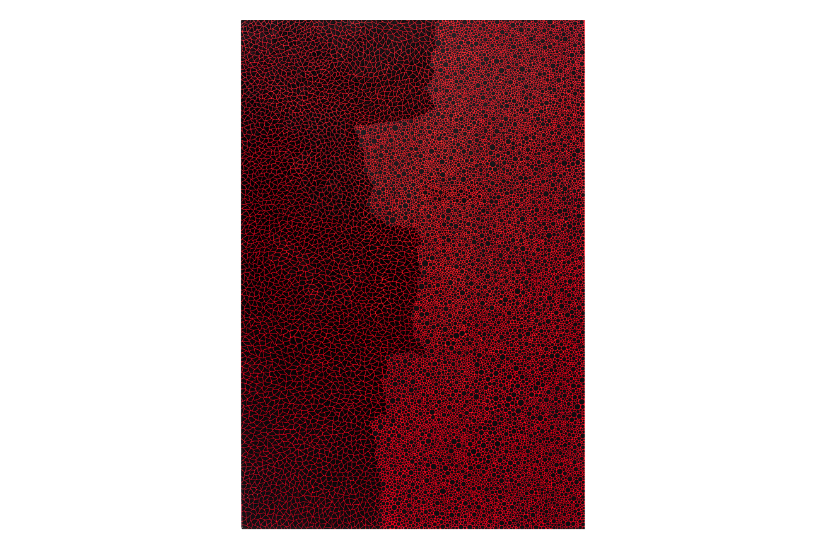

首先,這作品僅運用了紅、黑兩色,這是草間彌生在紐約時期「無限的網」系列中經常運用的色彩組合,也足見紅黑二色在她創作生涯中的重要地位。而事實上,她在 60 年代美國時所創作的「網」,都是以黑色作背景、用紅色勾劃出網狀,所以近看圖案,感覺就像是手織冷衫;而這幅《無限》卻有別於她一貫的作風,而是選用紅色作背景、遂以勾畫出網狀的空隙作配搭,使網狀感更細緻、分明和立體,也更添這幅作品的獨特性。

然而,這種左右分割的構圖,本在草間彌生的作品中已屬極為罕見,仔細欣賞的話,還可看到「波點」與「無限的網」的交接之處,邊界迂迴曲折,為原來相對平靜的網點圖案增強了律動感和立體度,也賦予了作品與眾不同的個性。「這分割既不是直線、也非大斜角,令它的二元性更獨特和有機性,就像是生命和細胞,在孕育著、不斷改變的感覺。而它的分割和凹凸位置,雖看似並不對稱,但在變化之間,又能使人感覺到兩方的平衡。」Marcello Kwan(Head of Modern & Contemporary Art)說。

就以單純的「波點」或「無限的網」滿佈的作品來看,其實畫中並沒有焦點、任何位置都可以是中間,這本是她的作品靈巧之處,但《無限》卻是以獨特的左右二分構圖法奪取了人們的焦點,不僅富有趣味性和開放性,更蘊含著深刻的哲學意涵。它揭示了二元對立的議題,如東西、有無、虛實、輕重、正反等相對性現象;同時,畫中左右兩方的相互靠攏,也象徵著尋求共識、融合與共融的可能性。這樣的構圖令人回味無窮,引領觀者從多重角度去解讀和思考其中的意義。

Marcello Kwan 感歎道:「這是草間彌生最厲害之處,能在同一個畫面裡既有觀念藝術,又有表現的部分;而在 minimalism、簡約之間,也能使你跟它對話,所以這幅作品集合了很多不同觀念於一身。」

符號的抽象性和書寫性

疏疏密密的符號,雖是她的繪畫 pattern 和作風,但其實這也離不開她的「隨心」。「她是沒有計劃地作畫的,所以畫畫時的她是很自由的。而她的作品有趣之處,也正正就是她的率性隨心,使作品多了一份書寫性:不工整的波點如同行書或草書,而她的繪畫過程就是修煉,書寫著關於時間的過渡、關於修煉、關於內在,在這個動作和流程上感受著自己的存在。」

所以,不論是「波點」或「無限的網」,都與她的成長和生命經歷緊密相連;而她也正是透過不斷執迷地畫「波點」和「無限的網」,得到了平靜和生存的動力。所以,當觀者凝視這些作品時,彷彿能夠穿越表面的符號,直抵她內心深處的真實感受和精神面貌。可見,《無限》更是她個人精神狀態、經歷與世界觀的完美呈現,成為一幅珍貴的「生命自畫像」,亦或是一部以符號和色彩書寫的「自傳」。

「其實作品到最後、最重要的,就是要刪減沒用的東西令作品更為單純、純粹,這是屬於藝術的高度。而 Kusama 是一個很特別的畫家,她並不是在解釋什麼,而是她在呈現她眼中的世界。這《無限》也有別於南瓜的作品,而是她把概念裡最純粹的東西留下來,我覺得這是千錘百鍊的境界。」Marcello Kwan 說。