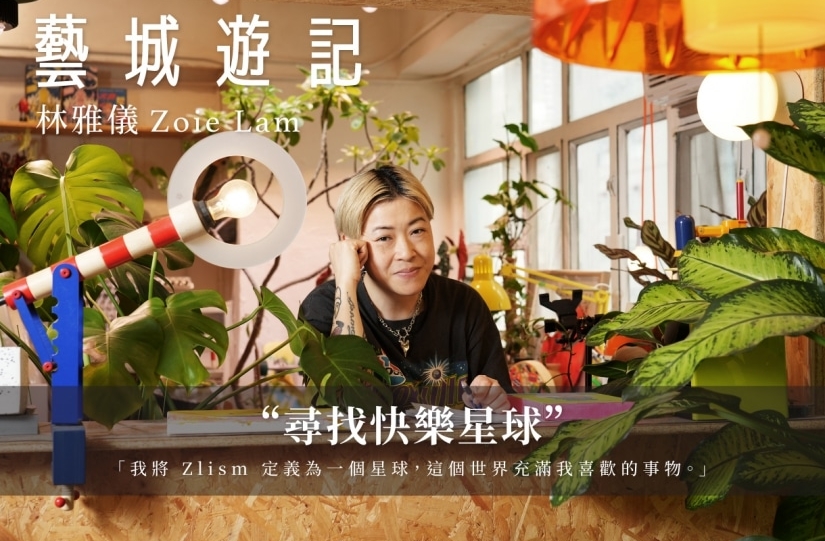

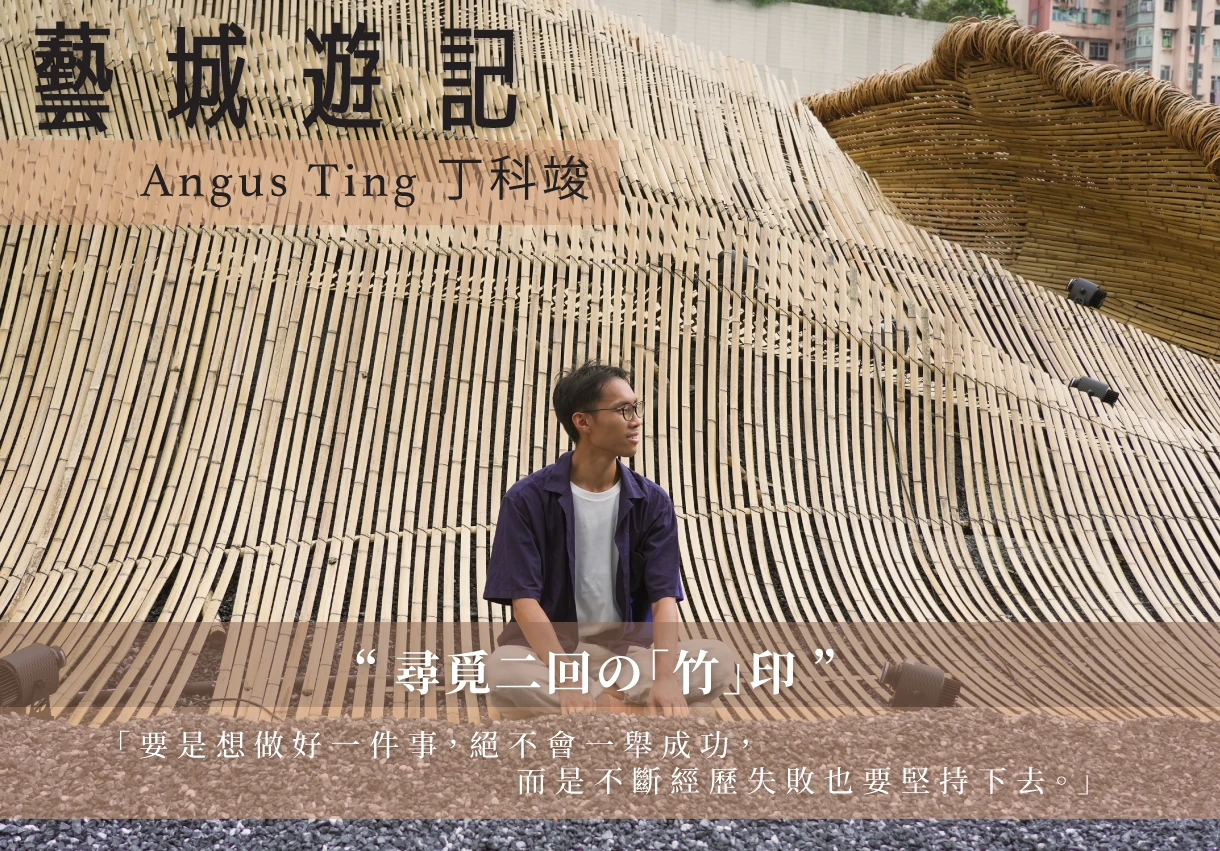

丁科竣 Angus Ting — 尋覓二回の藝術「竹」印|藝城遊記

在香港生活,大概對竹這種植物並不陌生。放眼城市,總有一角搭建著竹棚,偶有戲棚上演傳統粵劇;或是去茶樓,看著桌上滿滿的竹籠點心,總覺倍感美味;又或是家中長輩的榻上總備著的竹涼蓆,及小時候害怕過的「藤條」…… 回想起來,好像成長的每步、甚至是日常的每天,也不乏竹的蹤影。

而近來走過觀塘,忽然被一大片竹藝吸引視線。從前的裕民坊被拆卸後,久未見重建規劃消息,殊不知卻先迎來這片竹海。仔細看一旁的介紹牌,得知原來這片竹名叫〈浪.岸〉,由竹藝品牌「二回」所設計。

這層竹浪泛起陣陣漣漪,今次藝城遊記特意找來「二回」的主理人丁科竣 Angus,了解他在這年花季中所創造的一抹竹意。

第一回|不一樣的「竹」感

Angus 創辦「二回」六年,向來主打竹細工藝。「竹細工」(たけさいく) ,意思是以竹為材料,進行編織組合的日本傳統工藝,作品從一般生活日用品、漁農用具、泡茶工具到大型藝術作品皆有。

本來從事室內和電影幕後美術設計的他,在 2018 年接到一張製作竹傢俬的案子,成了他接觸竹藝的契機。「那時找了內地的廠商製作,但成品效果很參差,我也不明白為何做不到,便決定自己試做。」Angus 感歎道。只是沒料到當下的不甘和好奇,竟成了醞釀品牌的起點。「原來在坊間看到的作品都是需要擁有高超技術和豐富資歷的師傅才做到,而這門工藝也日漸式微,所以要找到能做得好的人真的很困難!」

從對竹的「誤解」開始、看輕了竹藝的難度,才開始真切地感受竹。而出自他手的第一個竹製品,既不是傢俬、也不是日用品,而是一個竹袋,還耗費了他幾個月的時間。從翻看竹藝資料、添置工具再學編織,還遠到日本京都拜會竹藝家;本當作助自己放鬆的小技藝,竟慢慢變成了他一生的追求。

「一開始並沒想太多,只是想讓人們認識、知道工藝原來可做得這麼好,而我也想記錄下來。」Angus 緩緩道。

第二回|感「竹」

「創作時要特別注意竹是一種天然物料、會有所變化,所以要理解其 limit 和特性,並因應和配合環境使用,所以不同階段的竹材有不同的用處。」

縱觀香港的竹製品,大概要追溯至那源遠流長的漁業歷史;而細數「竹」影,大多都離不開各種「山貨」,如竹籃、竹掃把和竹椅子等尋常之物。根據《香港竹類誌》一書所記載,其實香港有 61 種竹類植物之多,足見香港竹之豐富及便利。「因為香港地方淺窄,竹的功能性和便利性都被放大了,用於協助建築搭建或生活用具,而那些竹藝品亦未必很符合現在的市場或人們取向,便較難讓大家看見或了解更多。」

看似與藝術攀不上邊,大概是被現代人們漠視了竹的雅緻和氣度。說起來,竹本來就有着「歲寒三友」之稱,是高尚的象徵,亦是詩詞書畫裏的主角。古時的文人雅士更把竹演化為各種充滿美學價值的樂器和工藝品,展示對生活品質的追求。而 Angus 所製作的竹藝品,如花籠、水果籃、竹碟小皿、茶漏、六角花墊和咖啡濾杯等,每樣都十分精緻和細膩,滲透着高雅的日式風格和藝術氣質,也令人忘卻了其用在竹棚的粗糙感。

「在我們的教育和生活環境中,從沒有人告訴我們、而我們也沒有意識要去了解竹。」

故此, Angus 在製作竹藝前花了不少時間去「惡補」、掌握竹子的特性。聽著他對竹藝的歷史侃侃而談,那一臉認真的神情,就知道他為了掌握竹藝花了不少心思去追本溯源。所以竹藝最需要的,正是一份耐性。

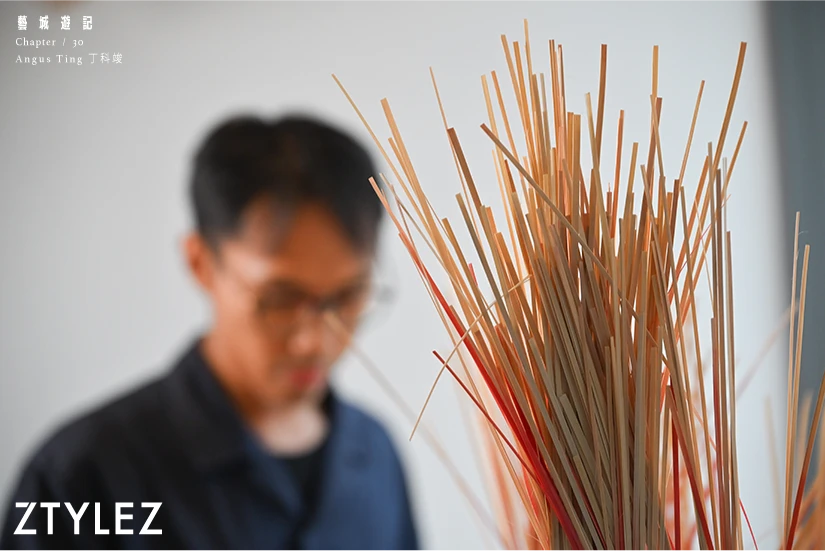

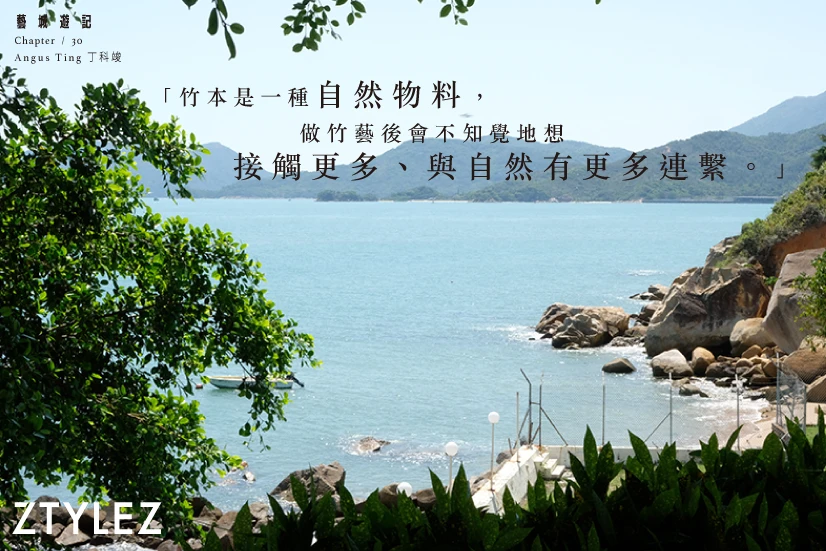

談及此,他看着竹材笑言「花了半天才開了這一小撮」,不僅引證了每枝竹材得來不易的辛酸,更把他往日的急躁個性變成今日的細心和耐性;更因為竹藝,讓他慢慢接觸、愛上大自然,還搬到望向大海、山林環繞的坪洲村屋居住。這寧靜的氛圍,是讓他集中精神鑽研竹藝的良方。

一回生、二回熟

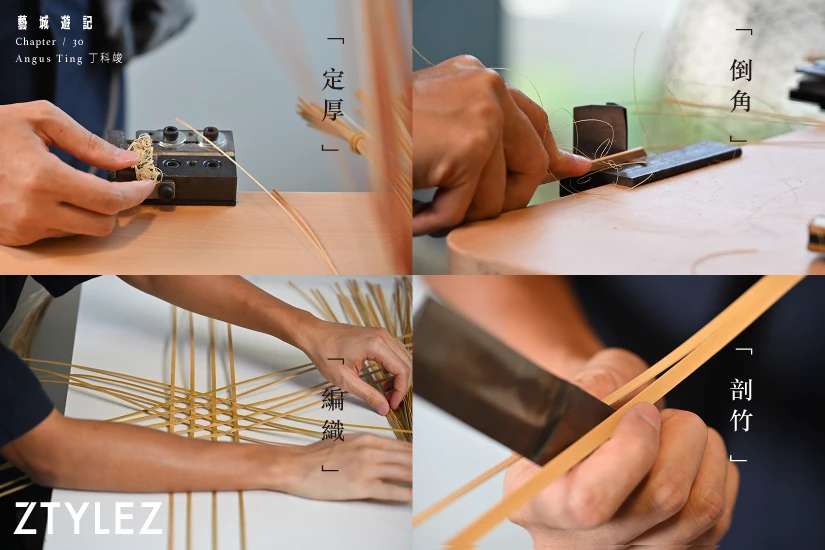

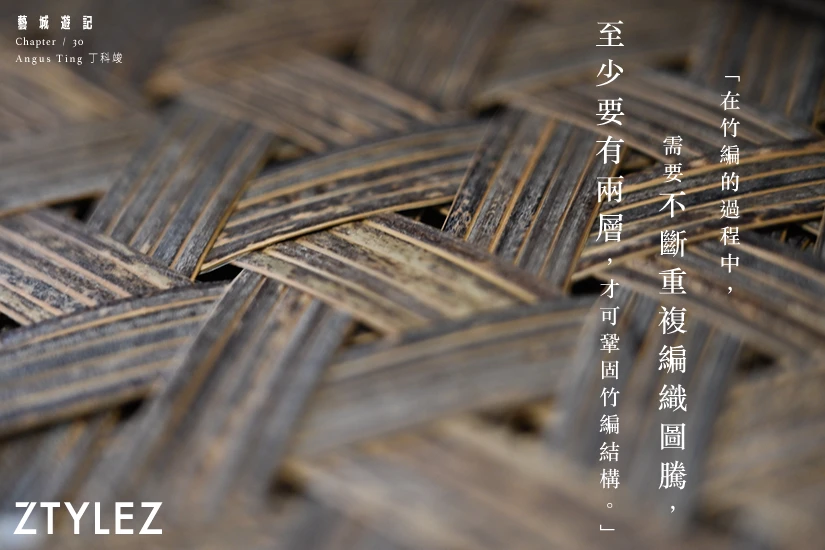

從竹藝新手到職人,委實是困難重重。要把竹從植物變成工藝品,過程繁複耗時,當中需要歷經重重的處理竹材工序,如刮青、對開、劈薄、定寬、修厚、倒角等;要學習不同的編織技巧,如底編、紮框和收邊;就連編織也分為內、外兩層,內層用作鞏固結構,外層為裝飾,而不同的竹編紋理還寄托了不同的祝願寓意,極為講究。

看着桌面上的各種竹藝品,Angus 也輕輕慨嘆:「真的要做很多次、經歷許多失敗的嘗試,才做出一個成品。」

說罷,Angus 嘗試展示他的創作過程:從畫圖、測試竹材、量度比例、印出圖紙再製作。他說,做竹藝的過程就是不斷砍掉重練,譬如那精巧的花籠,就花了他三個月的時間,做出了無數的失敗品。

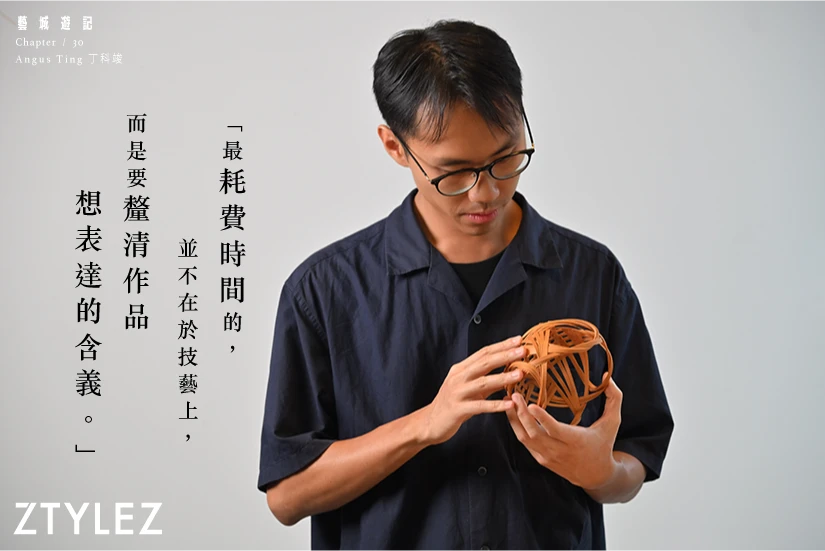

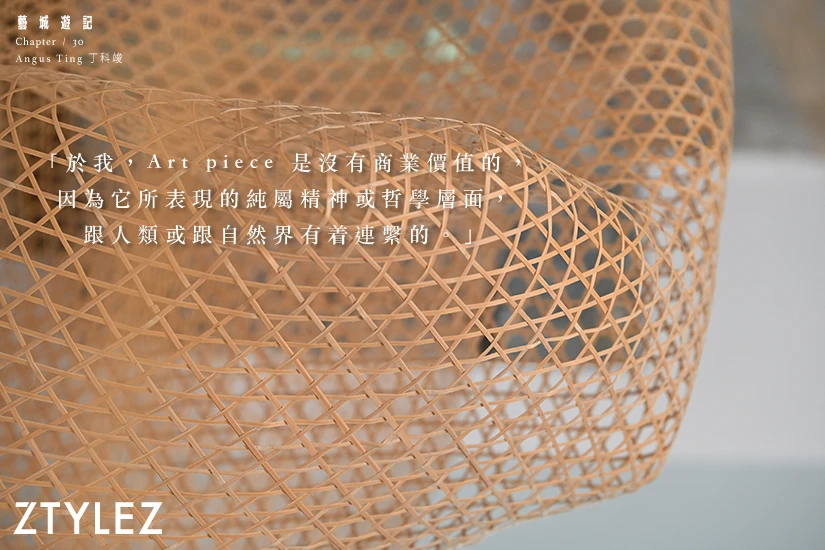

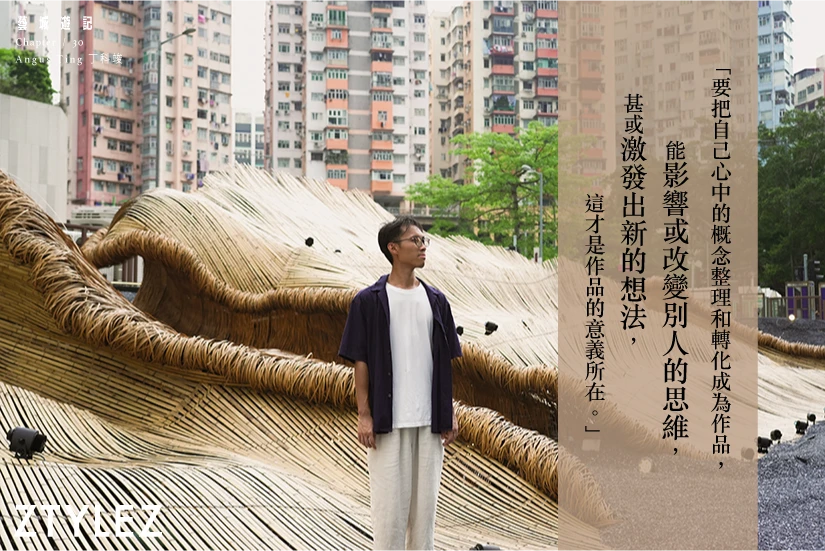

「最耗費時間的,並不在於技藝上,而是要釐清作品想表達的含義,且有條理地表述自己的想法。在這個過程中,是考究你如何將自己心中的概念整理為有條理的思維,再轉化為一件作品。」Angus 認真地說。

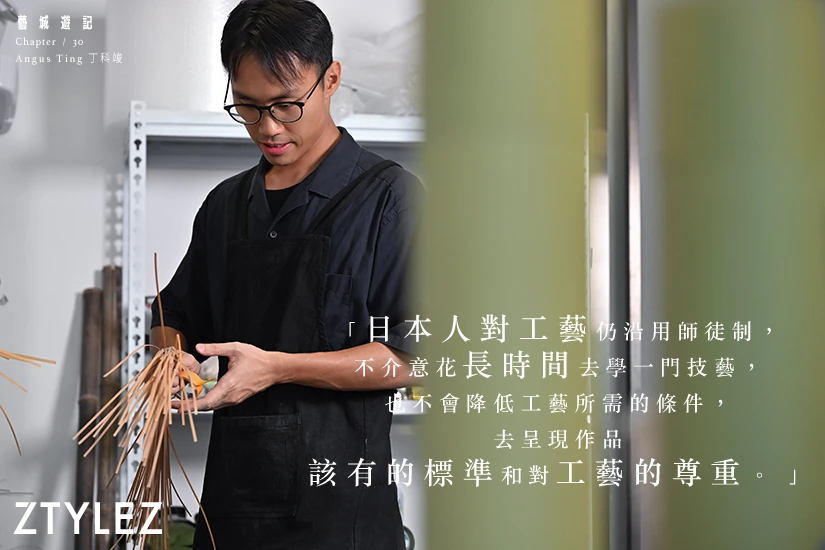

而這份匠人精神,也是他從日本工藝師身上所學。「日本人的工藝精神是很有規格的,仍沿用師徒制、遵從師父所教的一套做法,不介意花長時間去學一門工藝,也不會降低或拋棄工藝所需的條件或規則,去呈現作品該有的標準、對工藝和傳統的尊重。」

所以,他取名為「二回」,取其竹編過程中需要至少兩層圖騰來堆疊之意;而這重複的作業,更是鞏固竹編結構的關鍵。「要是想做好一件事,絕不會一舉成功,而是不斷經歷失敗也要堅持,這是『二回』提醒我的事。」

就正如竹子的成長,在最初的四年裡,雖眼見其生長進度遲緩,但就在看似緩慢的背後,其實竹早已把根深入土壤裡;而他也把自己的世界觀,深埋在竹藝背後。

知竹.不滿足

如果說,竹藝品是竹子的二次生命,那他的一雙手,便是其妙手回春之法。

當問到未來的規劃,他卻是一副隨遇而安的姿態。「我並不覺得自己成功,可能別人看我可以把它當正職很不錯,但是我對於這工藝的追求仍未達到,所以我還是要不斷地做。」

他的竹藝作品,著重於重新詮繹傳統工藝與當代生活之間的聯繫,而他也在狹縫中創造出更多的可能 —— 開創了不同的圖案(融合了山脈編+波浪編的設計)外,還舉辦不少工作坊及設計出許多精美又實用的隨身小物,如竹結扣針、卡片盒等;他更曾在中環置地廣場內創作了「祈願竹園」的大型裝置、為時尚品牌 Gucci 製作竹結,更獲得 Casa LOEWE Hong Kong 的青睞,收藏了他的竹藝花籠《Sun》。但每每提到自己的作品,他仍是低調又謙卑。

裝置結合了置地廣場中庭的水池,以三層竹圈、水、石為主。細賞會發現,當中有四款精緻巧妙的竹編圖案,分別為「繁華昌盛」、「長壽安康」、「瑞氣祥和」及「蓬勃生機」,象徵期盼新一年健康平安、一團和氣、百業興隆暢旺的心願。

這些糅合了現代審美元素的作品,不僅讓人們重新審視竹藝兼具實用、美觀的價值,更見他對竹藝創作的執着和熱誠,展現如竹的頑強生命力。但他卻直言,自己和竹並沒有相似之處。

「對我來說,竹只不過是一種材料,而我怎樣去運用和呈現它,便是我的世界觀。所以不同的竹藝師,也會有不同的世界觀,對於竹的運用也會很不同。」Angus 說。

難忘的觀塘建「竹」

近年,Angus 把重心放在製作 Art piece 上。走進他在黃竹坑的工作室,會看見在佈置簡潔的空間內全都是竹物:門邊堆放著未處理的竹子,室內的一角擺放着不少已分類好的竹材,桌上放置著他仍在製作中的竹品……

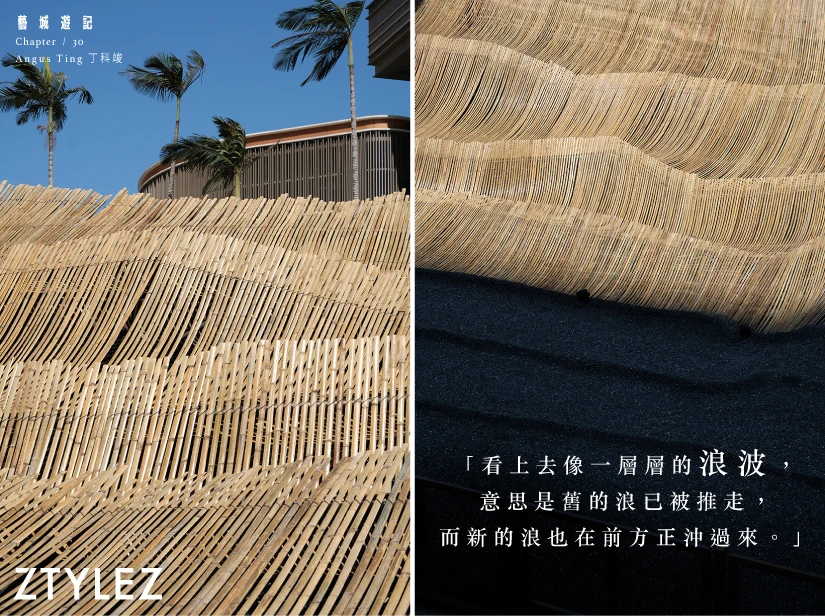

而當中最使他深刻的,就是近日座落於觀塘的創作〈浪.岸〉。「這是與市建局合作的公共空間藝術裝置,因為暫時未能發展該地,市建局便讓不同的團體或創作人去製作一些與觀塘有連繫的裝置藝術作過渡,而我是其中之一。因為這作品就在裕民坊,屬於較複雜的地理環境,所以爭議很大;而作品既要符合地形、客戶的想像外,還要考慮不同的人對於這個空間的未來發展想像,以及自己的一些思考。所以我大規模地用竹,以重複性創作出一片海浪,希望能讓別人在這過渡空間中有不同的聯想。」

在香港,確是很少機會製作這類裝置藝術,畢竟寸金尺土,相對是缺少了這種空間,所以人們覺得陌生也是正常。

而這片竹浪背後,講述的是一段屬於觀塘的過去 —— 在那些年的填海前,這裡已是海岸線的邊緣,養育著當時的農業、漁業,而這裝置,就像是復刻歷史的足印。

乍看以為裝置簡單,卻是 Angus 創作以為最困難的一次。「因為我從沒試過在戶外環境創作,且是這麼大型的裝置,而最不可控的就是天氣和場地問題;但相反,在公共空間裡創作,就好像和這裡的人一起去經歷著。每天都能見到不同的人,感受到不同的社區氣氛。」

而一道道的海浪緩緩沖上岸後,漸漸引來了眾人對重建項目的關注,但對他來說,更有趣的是在創作時的一番見聞。「最初設計時曾擔心老人家會不會抗拒,但沒想到老人家們大多都表示接受和開心,因竹於他們而言,是舊時很普遍甚至每天都會用到的材料,所以倍感親切感,甚至有老人家來問我能否拿一根回家;但新一代大多對竹都感到陌生。所以不同年齡層、不同人對空間的印象和敘述都很不同,是很有趣的現象。」

頓了頓後,Angus 再作補充,「面對改變,我們的意識總覺得像是失去或被破壞,也害怕接受新事物,就正如很多人覺得重建就一定是不好的事。但『重建』本身的定義,是指城市中的建築或規劃不再適用於當代而需要重新規劃。所以重建得好不好,才是我們真正要去想、所擔心的事。尤其是一個社區要匯合不同的人和需要照顧的事,究竟怎樣才算是好的社區呢?這些開放性問題,我希望透過作品能令大家反思。」

別人對於作品的反應,他都樂於接受,因為那是他的創作動力與希望。

「我覺得竹藝是需要慢慢成長的,而我也可以慢慢做好它,一切都按照自然、循序漸進。」

這一臉雲淡風輕,卻更教人領悟到知「竹」常樂的必要,及那份如竹的韌性。