當人人手執一部智能手機時,你還有沒有想起過那些街角一隅的電話亭?在智能手機尚未普及的年代,電話亭曾是城市街角不可或缺的風景線,亦是人與人之間聯繫的重要紐帶。隨著科技發展,這些曾經熱鬧的小空間逐漸陷入沉寂。

然而,藝術家們卻在這些被遺忘的通訊工具中,看見了無限創意的可能性。近年來,全球各地電話亭不再只是通話工具,而是轉型為藝術裝置、文化象徵甚至是電影場景,成為連結過去與未來的獨特媒介。

一個小小的方盒子,如何重新定義自己在數位時代的存在價值?讓我們一同探索這些充滿創意與懷舊情感的電話亭改造案例,看昔日通訊重器成為當代文化圖騰,如何用創意使廢棄電話亭注入新生命!

從必需品到文化遺產

電話亭的前世今生

電話亭的故事始於電話的誕生 —— 1876 年電話問世後,直到 19 世紀末仍僅限於富人與企業使用。隨著電信技術發展,公共電話亭逐漸成為城市基礎設施的一部分。英國在 1921 年推出第一個標準電話亭 K1,但真正經典的設計,是 1935 年為慶祝喬治五世登基銀禧而誕生的 K6,是由 20 世紀英國建築大師 Sir Giles Gilbert Scott (賈爾斯 · 吉伯特 · 史考特爵士)所設計,而這款紅色電話亭及後亦迅速成為英國文化的視覺象徵。在全盛時期,英國共有 73,000 座紅色電話亭,如今僅存 8,000 座。

香港的電話亭發展同樣見證了時代變遷 —— 最早的香港公共電話亭於 1925 年問世,經過數十年演變,形成我們熟悉的綠色電話亭。

在手機普及前,這些電話亭是城市生活不可或缺的一部分,承載著無數情感交流和日常通訊。如今,隨著智能手機徹底改變了我們的通訊方式,電話亭的原始功能已逐漸消失,但它們作為文化符號和藝術媒介的價值卻在不斷提升。2008 年,英國電信推出「認養電話亭計劃」(Adopt a Kiosk Scheme),讓社區以象徵性的 1 英鎊購買並活化這些文化遺產,使這些電話亭搖身一變,成為迷你圖書館、心臟除顫器站、藝術裝置甚至咖啡店,讓「無用的最經典」繼續為社區服務。值得一提的是,據統計 2019 至 2020 年間,英國仍有 15 萬通緊急電話從這些「老古董」打出,證明它們在危急時刻依然能夠成為生命線,守護著城市的安全。

David Mach《Out of Order》

傾倒的紅色電話亭藝術裝置

在英國泰晤士河畔的《Out of Order》藝術裝置,巧妙地將十二座經典紅色電話亭排列成多米諾骨牌倒下的樣子,是英國最著名的公共藝術之一。

這件由蘇格蘭的雕塑藝術家 David Mach 於 1989 年創作的作品,不僅是遊客必訪的打卡點,更是對通訊時代變遷的絕妙隱喻。每個電話亭的傾斜角度都經過精心設計,形成一種動態的視覺效果,彷彿捕捉了某個瞬間的永恆定格。這些電話亭並非真的被廢棄,而是以全新姿態「倒下」,向觀眾傳達藝術與時代變遷的訊息。這種將實用物件轉化為藝術裝置的創意,使得這些原本可能被拆除的電話亭,反而成為當地的驕傲與地標,吸引無數遊客前來朝聖,證明了藝術改造的力量。

Nobuki Yamamoto《Message》

金魚電話亭

日本藝術家山本信樹(Nobuki Yamamoto)也早在 2000 年,就開創了將廢棄電話亭轉變為金魚水族館的先河。他的經典作品《Message》將傳統電話亭填滿清水,讓金魚在其中自由游動,形成一幅動態的生命畫卷,創造出超現實的視覺體驗。

這件作品不僅將兩個完全不相關的元素 —— 通訊設備與水生生物 —— 奇妙結合,更隱含深刻的哲學思考:當電話亭失去傳遞人聲訊息的功能,它可以傳達什麼新的「訊息」?金魚無聲的游動成為一種靜默的交流,提醒人們在高速發展的現代社會中,或許需要放慢腳步,欣賞生命最原始的美感,也挽救了即將被遺忘的街頭設施,為都市風景注入了一抹清新與寧靜。

蔡國強×cAI™

《與AI對話的電話亭》

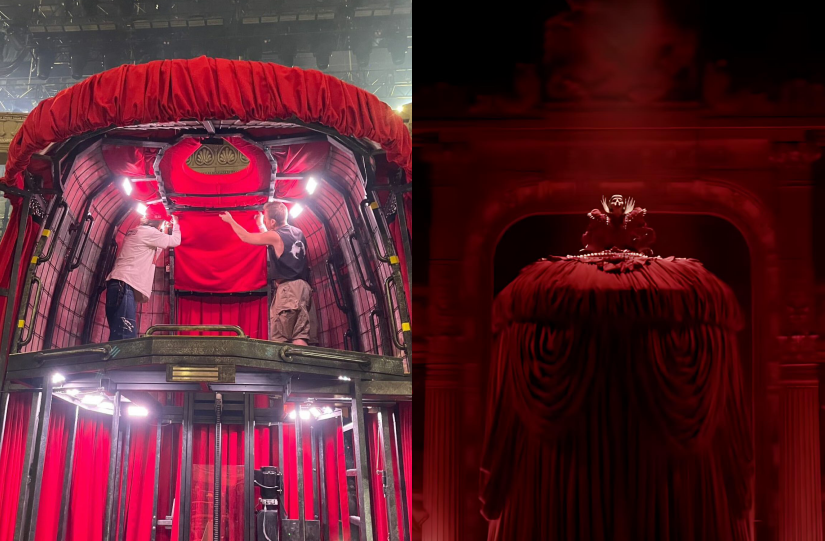

在美高梅「藝文薈澳 2025」特展《cAI™ 實驗室 2.0 —— 你在看我,還是我在看你》,就有國際知名當代藝術家蔡國強攜手其量身開發的人工智能模型「cAI™」共同創作,特展的其中一個互動裝置,名為《cAI™ 專線》,旨在邀請觀眾透過話筒與 cAI™ 進行對話,讓觀眾能與 AI 版的蔡國強對話,探討藝術創作與人工智能的關係。

這個裝置保留了傳統電話亭的外形,但內部卻是高科技的 AI 系統,當觀眾拿起電話筒,即可與「cAI™」進行一對一的深度對談。這位 「cAI™」不僅能回答關於藝術創作的問題,還能分享「個人」對生活的感悟,展現出驚人的擬人化能力。這個跨越時空的對話空間,巧妙地將昔日公共通訊設施與未來科技結合,讓電話亭重新成為連結人與人(或人與 AI)的中介,為電話亭的功能賦予全新定義。

「cAI™ 實驗室 2.0 —— 你在看我,還是我在看你」

日期:2025 年 7 月 20 日 – 9 月 22 日

地點:澳門|澳門美高梅多功能黑盒空間「百寶箱」

(免費向公眾開放)

《光影邊緣 —— 香港電影的臥底世界》

從電話亭到電影臥底世界

大館2025年夏季展覽「光影邊緣 —— 香港電影的臥底世界」以香港電影中的臥底主題為核心,其中一個亮點是將經典電話亭場景重新詮釋,展現它們在警匪電影中作為情報交換、身份確認的關鍵場所。

展覽最動人的部分是最終章「A Better Tomorrow」,借用《英雄本色 II》中的經典電話亭場景,象徵著無論面對多大困境,人們仍然無懼犧牲,只為追求一個「更好的明天」。在這個展覽中,電話亭不再只是通訊工具,而是香港電影的文化符號,見證了角色在光影邊緣的身份轉換與心理掙扎,也承載了豐富的文化意義與集體記憶,成為連結過去與現在的視覺橋樑,喚起觀眾對逝去時光的懷念與未來的期許。

「光影邊緣 —— 香港電影的臥底世界」

日期:2025 年 8 月 1 日 – 10 月 5 日

地址:大館 01 座警察總部大樓 LG1 及 LG2 樓複式展室

「撥個輪 —— 香港電話珍藏展」

「撥個輪 —— 香港電話珍藏展」帶領觀眾回到電話發展的歷史長河,展出從早期手搖電話到數位電話的完整演變。

展覽中最引人注目的綠色公共電話亭 —— 曾遍佈香港街頭的通訊樞紐,承載著無數市民的集體記憶,展品包括 1960 年代的投幣電話、1980 年代的磁卡電話,以及香港回歸前後的特別版公共電話。策展人更巧妙地在展覽中加入互動元素,也收集了市民對電話亭的故事分享:有人在電話亭中接到錄取通知、有人在電話亭裡向遠方的戀人傾訴思念 ⋯⋯ 這些個人記憶交織成香港獨特的城市敘事,讓電話亭從冰冷的通訊設備轉變為充滿人情味的文化載體。

「撥個輪 — 香港電話珍藏展☎」

日期:2025 年 9 月 3 – 29 日

時間:上午 11 時至晚上 9 時正

地點:商務印書館 尖沙咀圖書中心|九龍尖沙咀彌敦道 83-97 號華源大廈地下 25 號舖及 1 樓全層

無論是藝術家的創意改造,還是對歷史的珍視保存,這些電話亭裝置不僅連接了過去與現在,更成為我們思考技術變革、人際溝通和城市記憶的獨特視角。

有些事物雖然失去了最初的用途,卻能通過創新思維獲得新生。或許,這正是我們這個時代的寫照 —— 當舊物注入新靈魂,便能創造出橫跨過去與未來的永恆價值。