在倫敦生活十餘年的台灣藝術家黃麗音(Steph Huang),總能以日常物件為切口,將玻璃、金屬與聲音拼貼成既詩意又弔詭的裝置。她將生活經驗與記憶碎片轉化為藝術語言,本月更首次於貝浩登(東京)舉辦個展「當相遇發生時(When an Encounter Takes Place)」。當中,她以獨特的物件組合與空間佈局,探討現代都市生活中的焦慮與希望;透過融合東西方文化元素,不僅呈現出精緻的工藝美感,更反映了全球化時代下人們共同的情感經驗。

從壁紙殘片到幸運餅乾、從鳥籠到玻璃泡泡,黃麗音如何讓看似平凡的素材轉化為文化符號,帶領觀眾思考當代社會的秩序、希望與不安?不如邀請她來一場對話,深入她創作語言與心靈地圖的旅程。

Z:ZTYLEZ

S:黃麗音 Steph Huang

各種「相遇」之始

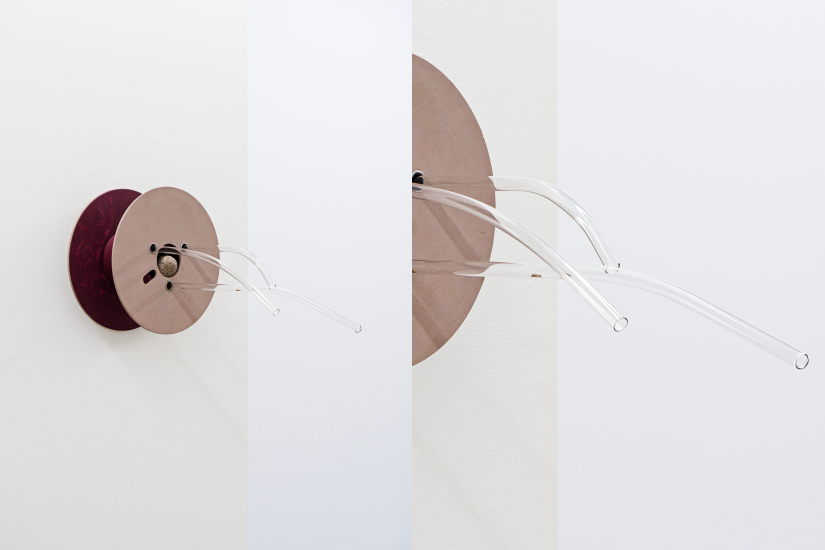

Z:看你的作品經常使用玻璃和金屬這兩種材質,你是如何想到要結合兩者?

S:我很著迷居家物件,像 mid-century、丹麥設計、新藝術風格,還有義大利的 Sottsass 派別。特別是在逛二手店和跳蚤市場時,總能找到令人怦然心動的東西。而金屬和玻璃在燈具、桌檯上常見結合,這讓我想嘗試把它們放進作品裡。

Z:那你在選擇物件時,有沒有甚麼直覺或標準?

S:既然是直覺就很難用文字記錄下來,稍稍有一點可能性,不管狀態再怎麼糟,都會先背回工作室,即使埋在角落裡,心上已經建好檔案,會再用幾個月或年的時間慢慢整理、釐清思緒,需要的時候再使用。

Z:有否曾因某個物件,而花了很久才找到定位?

S:的確都花了一些時間,也有很多還沒安置的物品,才導致 studio 需要越換越大。但在寸土寸金的倫敦來說,也不是件永續的事情呢。

Z:那在創作時,尤其是要把兩者(玻璃和金屬)結合,有否遇到甚麼困難嗎?

S:最大困難是這兩種材質不好銜接,因此我發明了許多客製的五金。之前有用一根敲彎的釘子結合有機彎管和玻璃,在 install 的時候,還不小心被當成了垃圾(笑)。

Z:從繪畫(二維)到雕塑(三維),這個轉換如何重塑你對藝術語言的理解?

S:多了一個維度總視野不免更加寬廣、媒材的運用上也更多元,同時會有更多決定需要取捨。

Z:像壁紙圖案在《The Gone Room》和《Dance in Cosmos》裡的運用,你是如何萌生從家族記憶連結到更廣的歷史敘事方式?

S:我們都只是歷史洪流中小人物,四十年前流行的發泡壁紙也不會僅售出一組到祖父家,我喜歡用單一事件看向集體敘事,抽絲剝繭出一條故事的脈絡。最近在作品中反覆出現的馬斯奇諾櫻桃,就意外的喚出很多相似年齡層的觀者,小時候和手足爭奪蛋糕上的戰利品的故事。

Z:那於你,又是怎樣看待「時間」這回事?

S:雖然時間是流動且線性的,在《The Pipe Dream》中,想用泡泡的方式凝結出瞬間的水珠,在《Promenade Along the Time》中,用了瓢蟲在透明管子裡緩慢旅行的意象,似乎每次看向作品時,瓢蟲就用前進了一步。

Z:從散落玻璃球到幸運餅乾,是否都在探討焦慮與希望?

S:的確如此!生命如此神秘,特別是現今科學還沒釐清我們從哪裡來,未來要往哪裡去的時候,希望可以專心地活在當下。

Z:然而,在另一個作品《Urban Symphony》中,鳥籠與鳥鳴聲更形成了有趣的對比。於你,聲音如何拓展了作品的敘事?

S:展場中沒有鳥卻有鳥鳴聲,就像在東京的十字路口行走時一樣弔詭有趣。我覺得聲音特別具有侵略性,除非帶著高規格抗噪耳機,否則很難在生活中下令讓耳朵「關機」,即使五分鐘也不行。

Z:你提到自己受到 Luigi Ghirri 的影響、為你對攝影帶來啟發 —— 攝影是相遇、發現與辨識發生的空間。當觀眾在與你的作品互動時,你希望創造怎樣的空間體驗?

S:雖然單獨的作品還是需要仰賴觀眾的主動觀看,不同尺寸材質的作品之間的高低距離配置,希望能創造出一個可以讓大家相遇、發現和辨識的場所。

三地的觀察和「相遇」

Z:作為在台灣成長、倫敦生活十餘年的藝術家,你的作品經常融合多元文化元素。此次在東京展出,這三個城市的文化脈絡如何在你的創作中交織?

S: 比較有感的是台灣成長這個部分,來來回回幾次好像可以看出為什麼總是努力的在收斂顏色,或是能在現有的材料做出有趣的零件組裝,似乎是這個土地上生存者的能力。

Z:留意到你把展覽將空間分為不同區域,如幸運餅乾、御神籤等帶有占卜性質的元素,同時又有「休憩」、「暫停按鈕」等指向日常的作品,甚至在《Promenade Along the Time》中,你創造了「被困於生命之輪」的視覺隱喻。這種神聖與世俗的並置,反映了你對當代生活中哪些觀察?

S:我想要反映出在亞洲感受到的倉促忙碌和焦慮不安,真心希望不同階段、階層的每個人都擁有好好休息的能力。對我來說神聖和世俗並沒有明確的分野,特別是我們總在不安時尋求宗教和占卜的幫助,將希望寄託在神秘力量。

Z:你認為作品中哪些元素特別能與日本觀眾產生共鳴?

S:其實每次到異地展覽時都會好玩做一些回應當地觀眾的作品,像在德國駐村時做了當地啤酒廠的鋁製籃子和玻璃的德國結麵包。這次製作了可愛的粉紅系球體滾落在展間一角,也有長出熊耳朵的《Berry Bear 》,作為展覽尾聲的彩蛋。

Z:承上題,你的作品同時展現了對全球化機制的敏感度,以及對特定地方記憶的珍視。在當今藝術界越來越強調「全球語言」的背景下,你如何看待保持作品中的文化特殊性與可辨識性的重要性?

S:就像各個新建成的國際城市越來越趨於一致。我認為一個城市,越是有文化可以回溯的痕跡和保留下的建築越是迷人。我在暑假時去了羅馬一趟,記得在四十度下的烈日中行走,走過大半城市都是傾頹的遺跡,瞬間就好像回到千年之前的不可思議。作品也許也是和城市一樣吧,一味地追求新穎和流行語彙會導向高度的同質性。正是在全球趨於一體化的時候,不同的思維越可以提供新的理解世界的方式。

Z:展覽標題「When an Encounter Takes Place」暗示了相遇的偶然性,但你的創作卻是經過精心安排的。在這個充滿算法與預設路徑的時代,你如何看待真正的「相遇」的可能性?

S:其實一旦走出螢幕、社群媒體和舒適圈圈,真實的世界還是充滿各式各樣的相遇的,推薦大家出走囉。