擅長以紙張重塑真實場景,再透過攝影凝固瞬間的德國觀念藝術家托瑪斯.德曼(Thomas Demand),30 年來不斷融合紙材裝置和攝影藝術進行創作實踐,每個作品都是對歷史事件的獨特詮釋、媒材與概念的創新。

生於慕尼黑的 Thomas Demand(1964 年-),主要在柏林和洛杉磯等地活躍創作,作品以大型的攝影及影像作品著稱,創作多取材自知名歷史或社會事件的報導圖片與影片,再以紙材模型鉅細靡遺地重建現場,最後透過鏡頭的角度與構圖,試圖複製這段歷史場景以回朔所謂的真相,連結觀者的歷史與記憶。

而回顧巡展《歷史的結舌》自在上海、巴黎、耶路撒冷等地展出後,終於首度登台!

是次展覽由攝影展覽基金會、尤倫斯當代藝術中心與北美館共同製作,並由美國策展人 Douglas Fogle 策劃,歷經 3 年規劃,匯集了 Thomas Demand 從 1990 年代至今近 70 件作品,呈現其 30 年融合雕塑與攝影的創作實踐。他亦藉此詰問:「當我看見眾多照片時,我感興趣的是:有沒有我們不知道的故事,或是因此能夠看見任何象徵和隱喻?」

不妨一同細味每幅作品背後的故事,沉浸在這位紙上魔術師創造的平行宇宙中。

《跳水臺》

(1994)

《跳水臺》是 Thomas Demand 在倫敦金匠學院完成碩士學位後的首件成熟作品,以灰色調呈現跳水台與觀眾席,而作品模型並非按照 1:1 比例建構;這作品在 Thomas Demand 的創作生涯中亦尤其獨特,因為是源自於他兒時學游泳的記憶。

但《跳水臺》首次出現在慕尼黑上便引發了許多人注目 —— 因觀眾都不期然地將其意象聯想至納粹德國 1936 年柏林奧運會,納粹政權委託拍攝的電影《奧林匹亞》(1938)中著名的跳水片段。Thomas Demand 也深知作品可能引發的聯想,因為作品所展出的建築,正是當年納粹政權為展示政府審查通過的作品而興建的展場;而這些反應也剛好反映了萊妮 · 萊芬斯坦在電影《奧林匹亞》中所塑造的影像及其在歷史意識中的影響力。

《花見(Hanami)》

(2014)

「在通往花園的階梯下,有一棵櫻花樹,樹上覆滿看似絢麗的花朵。我驚訝於它竟然如此早就盛開了,突然想到若櫻花已經綻放,那梅花應該正值花期。然而,我很快意識到這些花是人造的。不過它們的色澤絲毫不遜於真花。要讓它們看起來如此栩栩如生,必定需要多麼高超的技藝啊!但想到如果開始下雨,這些花將會完全被毀掉,令我感到一絲傷感。」—— 清少納言 11 世紀早期的《枕草子》

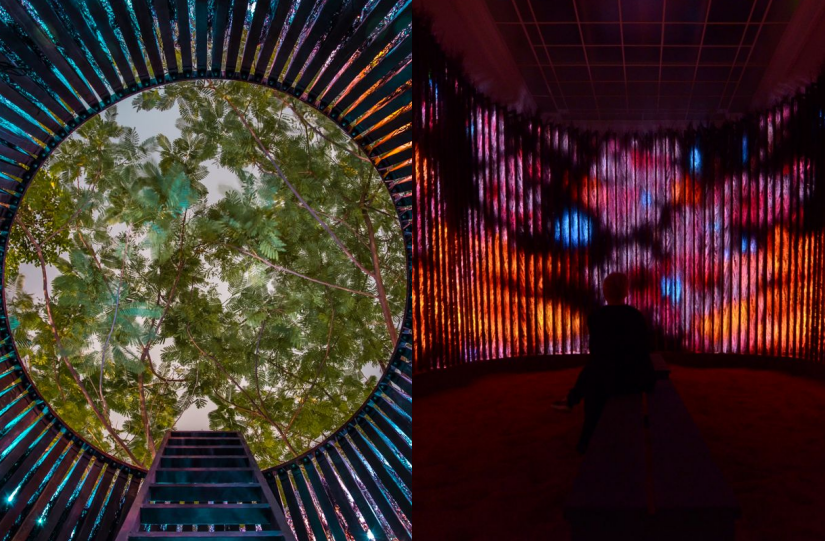

受清少納言 11 世紀早期的《枕草子》啟發,Thomas Demand 創作了壁紙攝影作品《花見》,專為沉浸式建築體驗而設計。Thomas Demand 以紙製作無數日本櫻花,再將其拍攝,形成這幅密集且環抱式的影像。

而《花見》一名源於日本賞花傳統,象徵春日櫻花短暫綻放對美與生命無常的映照。透過清少納言對人造櫻花的記述,以及 Thomas Demand 以紙重現花朵的手法,讓人不禁思考:生命的短暫與循環意味著什麼?模仿是否能成為抵抗現實,讓美得以持續存在?

人類文化如何詮釋與再現「自然」,以及人造和自然世界的分野,也是 Thomas Demand 感興趣的創作主題之一。

《登機梯》

(2001)

空無一人的機艙口,平淡無奇卻散發出一絲詭異的氛圍 —— 是有人剛剛下機,還是某位重要人物即將登場?

這作品的原型,是來自一張教宗若望保祿二世訪問柏林的新聞照片,Thomas Demand 卻刻意抹去所有人物,將我們的注意力集中在登機梯上,宛如一個攝影焦點,亦如一個能「粉墨登場」的舞臺。讓人不禁聯想,這些攝影瞬間的背後隱藏著何種構建思?而登場的「演員」又是何人?

《太平洋豔陽號》

(2012)

在定格動畫作品《太平洋豔陽號》中,Thomas Demand 重製了一段網路上瘋傳的監視錄影機畫面:遭熱帶風暴巨浪襲擊的郵輪船艙內,桌椅、儲物櫃、紙盤、電腦顯示器等物件輪番向兩側滑動的滑稽景象。

這是 Thomas Demand 花了三年時間,用紙和紙板,一絲不苟地逐格重現這些失控混亂的時刻。

托瑪斯.德曼:歷史的結舌(Thomas Demand — The stutter of History)

日期:2025 年 1 月 18 日 – 5 月 11 日

地點:台灣|臺北市立美術館一樓 1A、1B 展覽室

Source @tfam_museum