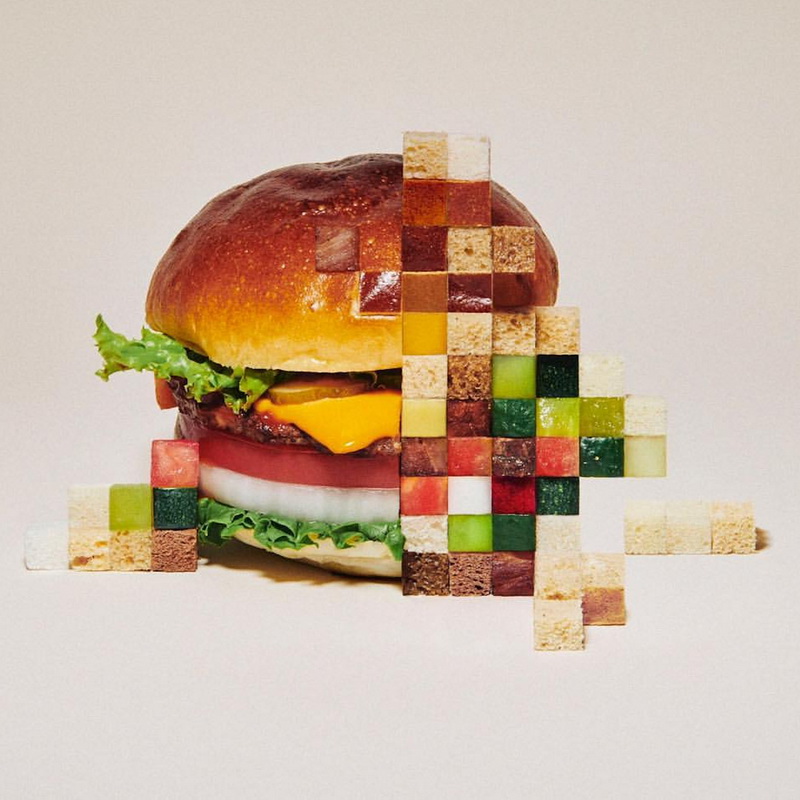

在這個只需一句指令就能讓AI生成無數圖像的年代,日本設計師吉田ユニ(Yuni Yoshida)選擇走上完全相反的道路。她從不依賴Photoshop與濾鏡,更不使用AI技術,而是堅持用雙手搭建實景,打造一幅幅看似數碼合成、實則全部真實存在的錯視幻覺。

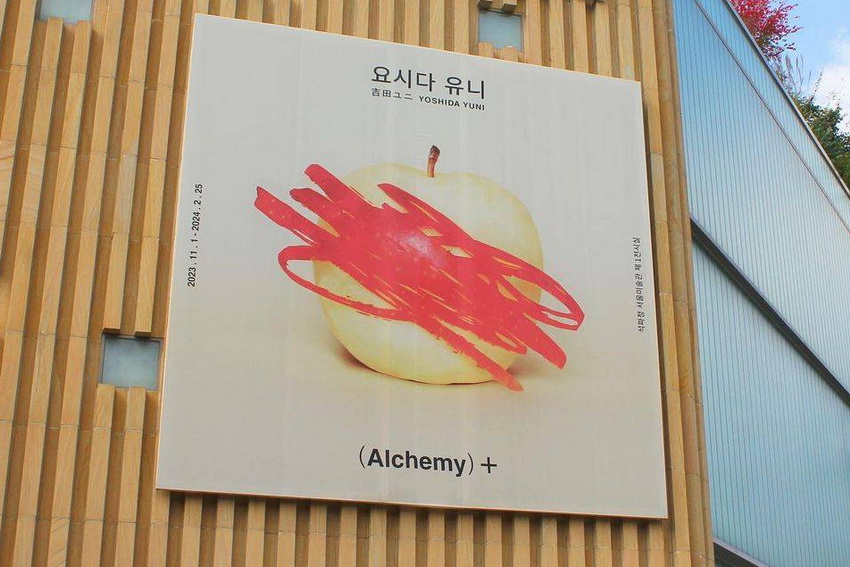

黑貓排成和服女子的輪廓、蘋果皮扭曲出彩色筆觸、文具堆疊出視覺故障畫面──這些畫面不但挑戰眼睛,也顛覆了我們對「真實」與「想像」的定義。她說:「我喜歡觀眾先誤會,再被真相打中。」她不是設計師,更像一位魔術師,專門製造視覺謎題,讓觀眾在錯亂中發現驚喜。

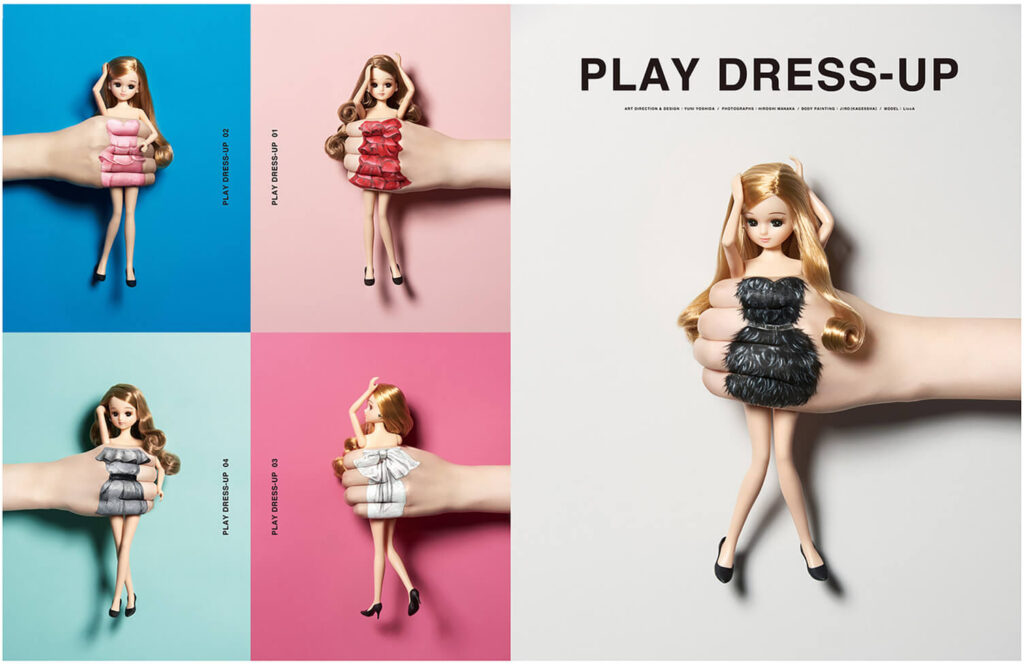

用幽默與錯位解構女性形象

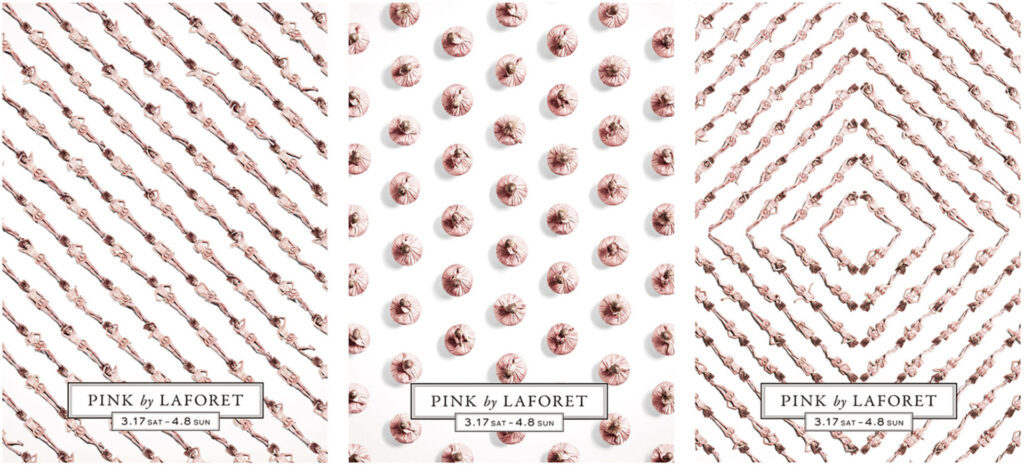

吉田成名於與渡邊直美合作的廣告系列──「小籠包直美」、「雪糕直美」等創意畫面,用錯位幽默打造出極具話題性的視覺衝擊。這些形象荒誕可愛,卻不流於搞笑,更深刻觸及了女性在當代社會中被觀看與自我展現之間的張力。

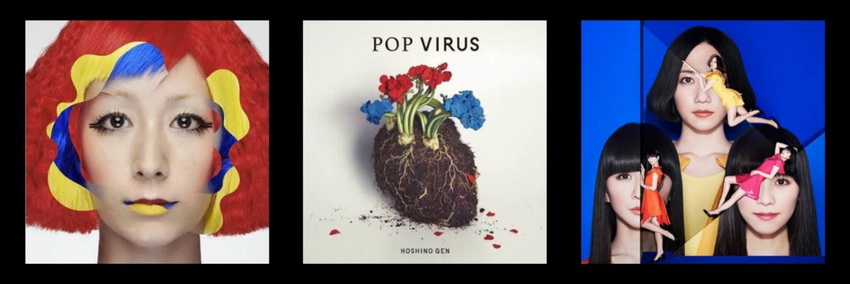

她不以「修飾」去包裝女性,而是強調原生與不完美。與 AiNA THE END(アイナ・ジ・エンド)、多部未華子等女藝人的合作,也跳出廣告對女性形象的既定套路,營造出融合野性、冷靜、荒誕的視覺語言。吉田筆下的女性從來不是靜態模特,而是主動建構自我敘事的角色,帶著強烈的戲劇感與情感波動。

她靠雙手打造比演算法更逼真的幻象

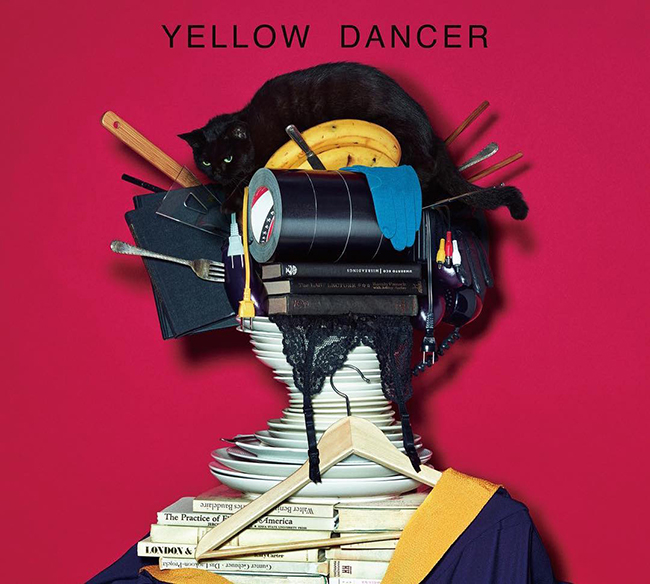

在許多設計師轉向AI與數碼生產的今天,吉田的創作幾乎是「原始」的。她不用修圖軟件、不倚賴任何濾鏡或特效,畫面中所見的一切,全由真實物件拼湊、親手組裝、實地拍攝完成。

為了呈現一筆「像Marker筆劃出來」的筆觸,她甚至削出一條條蘋果皮,仔細扭曲成弧線,還原筆觸流動的錯視感;為了營造一幅錯亂數碼感,她親手將成百上千件文具堆滿整個背景。這種對實景的執著,讓她的設計不止是圖像,更是一場沉浸式現場建築。

與其說她是設計師,不如說是導演

吉田的設計風格,遠超「平面」這個範疇。她為每一個作品設計角色、場景、空間與光線,然後像導演一樣,在攝影機前完成一場可控但開放的演出。每一幅作品,都像是一場被定格的劇場,張力充滿每個細節。

她不單設計視覺,而是在組裝一個世界。作品之所以震撼,來自她控制現場的能力──從模特動作、光影落點,到背景物件每一毫米的傾斜角度,無一不經過反覆調整與試驗。這不只是設計,是一場劇場與雕塑的混合創作。

她的素材來自生活,魔法來自視角

吉田的奇想並非來自虛擬工具,而是來自對生活物件的重新觀察。她說:「素材本身就有語言,只要看得夠細,它們就會說話。」

這種設計方式,從根本上逆轉了設計與素材的關係——不是在電腦上製造「畫面」,而是在現實空間中「發掘可能」。這些看似荒誕的組合,實則是對物件符號的深度重組,也讓觀者重新認識視覺語言的流動邊界。

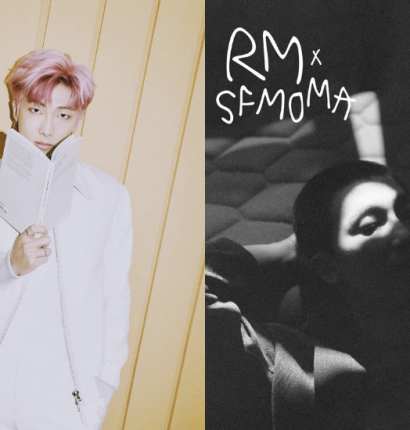

她用視覺語言打開國際劇場舞台

從廣告到唱片封面,吉田的作品橫跨各大媒體,但真正令她踏上國際舞台的,是她為韓國劇場版《MACBETH》創作的主視覺。那張畫面將演員身體拆解為武器意象,極具張力與暗喻。這件作品奪得世界三大廣告獎項之一的雙金獎,證明她的設計不只「好看」,更具有敘事與批判力。

這也證明她的作品能夠超越商業功能,成為文化傳達的媒介。她的設計,是讓人思考、進入、並願意逗留的空間。

她的作品為何無人能複製?答案是時間與信念

在追求高效率與產量的設計產業中,吉田的創作節奏極其緩慢。每一件作品從概念、素材蒐集到搭景拍攝都由她親手完成,有時一張圖像可能需要數週甚至數月。她說:「我寧願用很長時間,做出一個只有我能完成的畫面。」

這種態度讓她在眾多設計師之中獨樹一幟——不是因為她擁有最尖端的工具,而是因為她擁有最堅定的創作信仰。在千篇一律、快速可替代的畫面中,她的作品總帶有一種獨有的「真實感」,那是時間、空間與勞動的痕跡。

為什麼她不喜歡署名作品?因為她相信畫面會自己說話

不同於許多設計師希望建立明確的個人品牌,吉田Yuni長年以來選擇讓作品「匿名地說話」。她鮮少接受媒體訪問,也不經營個人社交帳號,甚至不在作品上署名。她說:「我不想觀眾因為看到我的名字才去理解作品,我希望畫面本身就能讓人記住。」

這種低調反而成為她最獨特的標誌。觀眾往往先被畫面吸引,然後驚訝發現:「又是她!」這不是謙遜,而是一種對創作本質的堅守——藝術應該由作品發聲,而非設計師的名字主導觀點。

她為人類想像力守住一條出路

在AI可以模仿風格、模擬創意、重組圖像的時代,吉田的創作方式,既復古也前衛。她不抗拒科技,但她提醒我們:設計從來不只在螢幕上完成。創意,是來自於對真實世界的觸碰、重組與想像。

她的每一件作品,都像是用雙手抓回來的夢。當大部分影像趨於扁平與可複製,她選擇慢慢地、耐心地,用勞動與構圖把不可複製的畫面實體化。這正是她的魔術,也是她在設計史中留下的異數位置。